मई का महीना खेती के नजरिए से खास होता है. इस महीने जहां गेहूं की मड़ाई और भंडारण पर खास ध्यान देने की जरूरत होती है, वहीं सब्जियों की फसल की समय से सिंचाई, निराईगुड़ाई और तैयार फसल की तुड़ाई से ले कर समय से बाजार पहुंचाने को ले कर किसानों को खास सावधानी बरतने की जरूरत होती है.

वैसे भी मई का महीना खरीफ फसल की बोआई और रोपाई से जुड़ी तैयारियों के नजरिए से भी अहम माना जाता है. मिट्टी की उत्पादन कूवत की जांच के लिए मिट्टी का नमूना भी किसान इसी महीने स्थानीय लैब पर ले जा सकते हैं. साथ ही, खेतीकिसानी से जुड़े इन कामों को भी किसान समय से पूरा करें:

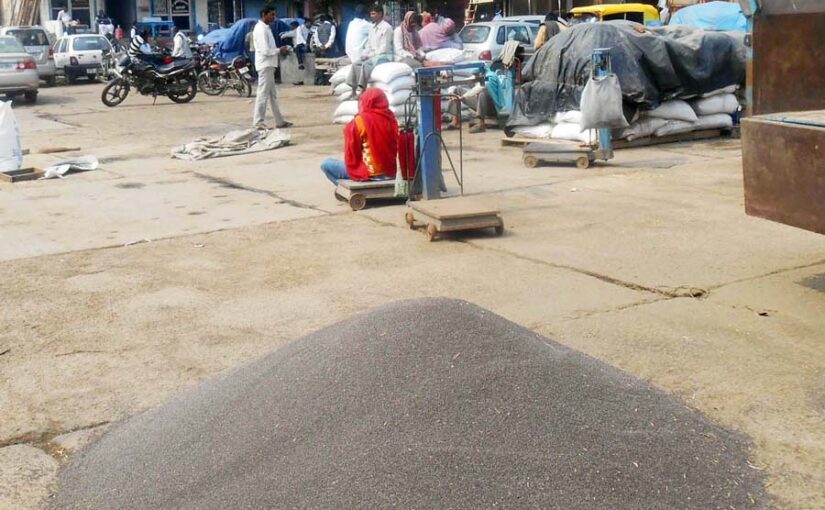

जो किसान गेहूं की मड़ाई किसी वजह से समय से पूरा नहीं कर पाए हैं, वे हर हाल में मई महीने के पहले हफ्ते तक मड़ाई का काम पूरा कर लें. साथ ही, जिन किसानों ने मड़ाई का काम पूरा कर लिया है और वे गेहूं को बोरियों में भंडारित करना चाहते हैं, तो वे पहले जमीन से कम से कम एक फुट ऊपर लकड़ी का प्लेटफार्म बना लें. उस के बाद बोरे के नीचे गेहूं और नीम की पत्तियां बिछा कर दीवार से 50 सैंटीमीटर की दूरी पर भंडारित करें.

गेहूं के भंडारण के लिए जूट की नई बोरियों को चुनें. इस के अलावा गेहूं के 100 किलोग्राम बीज में एक किलोग्राम नीम का बीज मिला कर रखें. इस से गेहूं में कीटों का प्रकोप नहीं हो पाता है.

जो किसान भंडारगृह में गेहूं का भंडारण करना चाहते हैं, वे भंडारगृह को कीटनाशक से विसंक्रमित कर लें.

अगर किसान रासायनिक कीटनाशी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो वे प्रति क्विंटल में एक किलोग्राम नीम की पतियों को छाया में सुखा कर और अच्छे से साफ कर के गेहूं भंडारण के समय मिला दें.

जो खेत रबी की फसल से खाली हो चुके हैं, उन की उर्वरा कूवत की जांच जरूर कराएं. इस से फसल में संस्तुत मात्रा में खाद और उर्वरक का इस्तेमाल करने में किसानों को आसानी होगी.

खेत से मिट्टी की जांच के लिए नमूना लेने के लिए एक एकड़ खेत में अलगअलग 8-10 जगहों पर निशान लगा लेते हैं. इस के बाद अंगरेजी के “V” आकार में 6 इंच गहरेगहरे गड्ढे बना कर निकाली गई मिट्टी को 4 भागों में बांट लेते हैं. इस के बाद आमनेसामने के 2 भागों की मिट्टी को मिला कर बाकी बची मिट्टी फेंक देनी चाहिए.

इस तरह से नमूने के लिए ली जाने वाली मिट्टी के तकरीबन 500 ग्राम होने तक इस प्रक्रिया को दोहराते रहते हैं. इस के बाद मिट्टी के नमूने को थैली में भर कर अपना नाम, पूरा पता, खेत की पहचान, नमूना लेने की तारीख, जमीन की ढलान, सिंचाई का स्रोत, जल निकासी, अगली बोआई करने की फसल, पिछले साल की फसलों की जानकारी आदि विवरण के साथ जांच के लिए स्थानीय मृदा जांच प्रयोगशाला में जमा कर दिया जाता है.

किसान यह जरूर ध्यान दें कि जिस खेत से वे नमूना ले रहे हैं, उस की मिट्टी गीली न हो और जिस खेत में हाल ही में कंपोस्ट, खाद, चूना, जिप्सम आदि का इस्तेमाल किया गया है, उस खेत की मिट्टी का नमूना न लें. इस के अलावा खेत की मेंड़ों और रास्तों की मिट्टी का नमूना नहीं लेना चाहिए. साथ ही, यह भी ध्यान दें कि खेत के किनारों से कम से कम 1-1.5 मीटर अंदर की तरफ से नमूना लें.

मई महीने में ही किसान खेतों के समतलीकरण का काम पूरा कर लें, जिस से खरीफ की फसल में सिंचाई के समय पानी पूरे खेत में आसानी से पहुंच जाता है.

खाली खेत की गहरी जुताई आरएमबी प्लाऊ से करें. इस से खेत से खरपतवार नष्ट होने के साथ ही फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मर जाते हैं और खेत के पानी को सोखने की कूवत बढ़ जाती है.

जिन किसानों ने हरी खाद के लिए सनई या ढैंचा की बोआई नहीं की है, वे मई महीने के पहले हफ्ते में बोआई का काम हर हाल में पूरा कर लें.

सनई या ढैंचा की बोआई के लिए प्रति हेक्टेयर 50-60 किलोग्राम बीज की जरूरत पड़ती है. हरी खाद के लिए सनई या ढैंचा की फसल 40-45 दिन में प लटाई के काबिल हो जाती है.

किसान खरीफ में ली जाने वाली सब से मुख्य फसल धान के लिए खेती की तैयारी शुरू कर दें. जो किसान धान की सब से देर से पकने वाली किस्में लेना चाहते हैं, वे मई महीने के आखिरी हफ्ते में नर्सरी जरूर डाल दें.

धान की नर्सरी में मीडियम आकार वाली किस्मों की प्रति हेक्टेयर 35 किलोग्राम, मोटे धान की 40 किलोग्राम व महीन धान की 30 किलोग्राम मात्रा डालें.

धान के उसी बीज का चयन करें, जो आधारित और प्रमाणित हो, क्योंकि ऐसे बीज के जमाव और शुद्धता की प्रमाणिकता होती है. धान बीज को नर्सरी में डालने के पहले उस का उपचार जरूरी है.

बीजोपचार के लिए प्रति किलोग्राम बीज के लिए 4 ग्राम ट्राईकोडर्मा या 2.5 ग्राम कार्बंडाजिम या थीरम की जरूरत पड़ती है.

धान की नर्सरी डालने के लिए 8 मीटर लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी क्यारियां बनाना सही होता है.

धान बीज को नर्सरी में डालने के पहले उसे 24 घंटों के लिए पानी में भिगोने के बाद उसे पानी से निकाल लें और 24 से 48 घंटे तक छायादार जगह पर ढेर बना कर रख दें. इस से बीज अंकुरित हो जाता है. जब बीज पूरी तरह से अंकुरित हो जाए, तो नर्सरी में बीज डालने से जमाव दर सही होता है.

जिन किसानों ने जायद की फसल के रूप में मूंग, उड़द और लोबिया की फसल ले रखी है, वे फसल की सिंचाई हर 15 दिन पर करते रहें.

सूरजमुखी की खेती करने वाले किसान समय से फसल की सिंचाई करते रहें और पौधों पर मिट्टी चढ़ा दें.

फसल में झर्रीदार पत्ती रोग, पीला चितेरी या पीत रोग, चूर्णी कवक पर्ण बूंदगी रोग, रुक्ष रोग, उड़द का पीला चित्तवर्ण रोग, उड़द का पत्र दाग रोग और कीटों का प्रकोप फसल में दिखाई पड़ने पर अपने स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक फसल सुरक्षा से बात कर के सही उपाय अपनाएं.

जो किसान मूंगफली की खेती करना चाहते हैं, वे जायद फसल मूंगफली की बोआई मई महीने के पहले हफ्ते तक पूरा कर सकते हैं. जायद सीजन में बोई जाने वाली मूंगफली की उन्नत किस्मों में एचबी 84, एम 522, एम 335 व एम 37 का इस्तेमाल किया जा सकता है.

मूंगफली की फसल में बोआई के समय 250 किलोग्राम जिप्सम प्रति हेक्टेयर की दर से करें. साथ ही, सिंचाई वाले एरिया में नाइट्रोजन 25 से 30 किलोग्राम, फास्फोरस 50 से 60 किलोग्राम और 40 किलोग्राम पोटाश का इस्तेमाल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से करें.

फसल से खरपतवार निकालते रहें व किसी भी तरह की बीमारी या कीट का प्रकोप दिखने पर तुरंत ही स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें.

जिन किसानों ने सूरजमुखी की फसल ले रखी है, वे 15-20 दिन के अंतराल पर निराईगुड़ाई कर फसल की सिंचाई करते रहें

गन्ने की खेती करने वाले किसान, जिन्होंने वसंतकालीन गन्ने की फसल ले रखी है, वे 20 दिनों के अंतर पर फसल की सिंचाई करते रहें. साथ ही, फसल में प्रति हेक्टेयर की दर से 130 से 165 किलोग्राम यूरिया की बोआई कर फसल की सिंचाई कर दें.

इस के अलावा गेहूं की फसल से खाली हुए खेत में गन्ने की बोआई करने के लिए कतार से कतार की दूरी 60-65 सैंटीमीटर रख कर मई के पहले हफ्ते में बो दें. नुकसान से बचने के लिए गन्ने की रोगरोधी किस्मों का ही चयन करें.

चूंकि मई महीने में तेज लू चलती है, ऐसे में गन्ने की फसल की बढ़वार के लिए समय से सिंचाई बहुत माने रखती है, इसलिए गन्ने की फसल की सिंचाई 15-20 दिन के अंतर पर करते रहें. गन्ने की पेड़ी में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सिंचाई के बाद 163 किलोग्राम यूरिया की मात्रा दें.

फसल को गिरने से बचाने के लिए पौधों के अगलबगल मिट्टी चढ़ाना न भूलें. फसल में किसी भी तरह के रोग व कीट का असर दिखने पर अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें.

जहां सिंचाई का अच्छा इंतजाम है, वहां किसान मई महीने में कपास की बोआई कर सकते हैं. इस की उन्नत किस्मों में फतेह, एलडीएच 11, एलएच 144, धनलक्ष्मी, पूसा 8-6, एचडी-1 जैसी किस्मों का चयन करें.

सिंचाई वाले क्षेत्र में बलुई व बलुई दोमट मिट्टी में कपास की खेती की जा सकती है. बीज की बोआई सीडड्रिल से करें. बोआई के पहले बीज शोधन करना न भूलें.

जिन किसानों ने गरमियों की फसल के रूप में टमाटर, बैगन व हरी मिर्च जैसी सब्जियों की खेती कर रखी है, वे भी समय पर सिंचाई करते रहें.

बैगन व टमाटर की फसल में प्रति हेक्टेयर 50 किलोग्राम नाइट्रोजन व हरी मिर्च में 35 किलोग्राम नाइट्रोजन का इस्तेमाल करें. फसल में कीट नियंत्रण के लिए फैरोमौन ट्रैप लगाएं.

जिन किसानों ने बीज के लिए फूलगोभी, गांठगोभी, पत्तागोभी, शलजम, गाजर, मूली व पालक छोड़ रखी थी, वे मई महीने के दूसरे सप्ताह तक फसल की कटाई कर लें और बीज को कड़ी धूप में सुखा कर भंडारित करें.

प्याज और लहसुन की तैयार फसल की सिंचाई बंद कर मई के पहले हफ्ते से खुदाई शुरू कर छाया व हवादार जगह पर भंडारित करें.

जो किसान हलदी और अदरक की खेती करना चाहते हैं, वे हलदी का 15-20 क्विंटल व अदरक के 16-18 क्विंटल बीज का इस्तेमाल प्रति हेक्टेयर की दर से बोआई के लिए कर सकते हैं. हलदी की उन्नत किस्मों में कस्तूरी, सोनिया, सुगना,अमलापुरम, कृष्णा, राजेंद्र, मधुकर सही होती हैं, जबकि अदरक की उन्नत किस्मों में सुप्रभा, सुरभि, सुरुचि व हिमगिरी सही होती हैं.

सूरन की खेती करने वाले किसान मई महीने में बोआई का काम जरूर पूरा कर लें. इस की उन्नत किस्मों में गजेंद्र, संतरागाछी, श्रीपद्मा (एम-15) का चयन कर सकते हैं.

गरमियों में बोई जाने वाली मूली की उन्नत किस्मों में पूसा चेतकी सही मानी जाती है और यह महज 45 दिनों में तैयार हो जाती है. इस किस्म की बोआई अप्रैल से अगस्त महीने तक की जा सकती है.

मई महीने में गरमी ज्यादा होती है, इसलिए लौकी, तोरई, कद्दू, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, खीरा जैसी फसलों की सिंचाई समय पर करते रहें.

फसल में कीड़े व रोग का प्रकोप दिखने पर नजदीक के कृषि विज्ञान केंद्र पर संपर्क करें.

मई महीने में आम, अमरूद, पपीता, आलूबुखारा, नाशपाती, बेर, लीची, अंगूर, आंवला, नीबू जैसे फलदार पौधों की सिंचाई करते रहें. इस महीने लीची के फल पक कर तैयार हो जाते हैं. जब लीची के फल गहरे गुलाबी या लाल रंग के हो जाएं, तो फलों की तुड़ाई शुरू कर दें. फलों को फटने से बचाने के लिए सिंचाई का उचित इंतजाम करें.

मई महीने में अमरूद की फसल की छंटाई करें. इस से नई शाखाएं निकलती हैं, जिस से सर्दियों में पौध से ज्यादा फल मिलते हैं.

जिन लोगों ने केले की रोपाई कर रखी है, वे रोपित पौध में 25 ग्राम नाइट्रोजन आधा मीटर दूर की गोलाई में डाल कर सिंचाई करें.

अगर कागजी नीबू में फलों के फटने की समस्या आ रही है, तो पौधों पर 4 फीसदी पोटेशियम सल्फेट के घोल को पानी में मिला कर छिड़काव करें.

मई महीने में रजनीगंधा की रोपाई पहाड़ी क्षेत्रों में की जा सकती है. आमतौर पर रजनीगंधा की रोपाई मार्च महीने से जून माह के बीच की जा सकती है. जिन किसानों ने रोपाई कर रखी है, वे हर 15 दिन पर फसल की सिंचाई करते हुए फसल से खरपतवार निकालते रहें.

मई महीने में गुलदाउदी की कटिंग को जड़ बनने के लिए मिट्टी में डालें. गुलाब, ग्लेडियोलस की सिंचाई का खास खयाल रखें.

जो किसान औषधीय फसलों की खेती करना चाहते हैं, वे मई महीने में तुलसी, सफेद मूसली की बोआई कर सकते हैं. साथ ही, पहले हफ्ते में सर्पगंधा की नर्सरी डालें. एक हेक्टेयर खेत में रोपाई के लिए नर्सरी डालने में 6-7 किलोग्राम बीज की जरूरत पड़ती है. जिन किसानों ने मैंथा की फसल लगा रखी है, वे फसल में नाइट्रोजन की अंतिम टौप ड्रेसिंग कर लें.

चारे वाले फसल के रूप में जिन किसानों ने ज्वार, बाजरा व मक्के की बोआई कर रखी है, वे समय पर सिंचाई करते रहें और जिन्होंने अभी तक बोआई नहीं की है, वे मई महीने के पहले हफ्ते तक जरूर बोआई कर दें.

चारे वाली किस्मों की खेत में बोआई के पहले प्रति हेक्टेयर 10 टन देशी खाद का इस्तेमाल करें. जिन किसानों ने बरसीम, जई व लोबिया की फसल बीज के लिए छोड़ रखी थी, वे कटाई कर बीज के दानों को कड़ी धूप में सुखा कर ही रखें.

पशुओं को मई महीने में चलने वाली तेज लू से बचाने का सही इंतजाम करें और उन्हें सही मात्रा में हरा चारा देते रहें.

इस महीने पशुओं को पानी की ज्यादा जरूरत होती है. ऐसे में पशुओं के लिए सही मात्रा में पीने के लिए साफ पानी का इंतजाम रखें.

मुरगीपालन के व्यवसाय से जुड़े लोग मुरगीखाने को ठंडा रखने के लिए एस्बेस्टस या टिन की छतों पर पैंट लगाएं और परदों पर पानी के छींटें मारें.

मुरगियों के लिए पीने के लिए साफ पानी का सही से इंतजाम करें और उन के चारे में प्रोटीन की मात्रा 18 फीसदी से बढ़ा कर 20 फीसदी करें.