जांच परख कर लें कृषि यंत्र

शतावर का पौधा 3-5 फुट ऊंचा होता है और यह लता के समान बढ़ता है. इस की शाखाएं पतली होती हैं. पत्तियां बारीक सूई के समान होती हैं, जो 1.0-2.5 सैंटीमीटर तक लंबी होती हैं. पुराने जमाने में गांव वाले इसे ‘नाहरकांटा’ नाम से पुकारते थे, क्योंकि इस की बेल की शाखाओं के हर पोर पर शेर के पंजे में मुडे़ हुए नाखून की तरह का कांटा रहता है.

शतावर लिलिएसी कुल का बहुवर्षीय पौधा है. इस का वानस्पतिक नाम एस्पेरेगस रैसीमोसस है. यह पौधा भारत के उष्ण व समशीतोष्ण राज्यों में 1200-1500 मीटर की ऊंचाई वाले इलाकों में पाया जाता है.

यह पौधा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों में साल के मिश्रित वनों में पाया जाता है. बाजार की बढ़ती मांग की वजह से मध्य प्रदेश व उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में खासकर कुमाऊं इलाकों में इस की खेती बड़े पैमाने पर की जा रही है.

औषधीय उपयोग : शतावर की जड़े मीठी और रस से भरी होती हैं. यह शीत वीर्य यानी ठंडक प्रदान करने वाली है. इस के अलावा कामोद्दीपक यानी सैक्स पावर बढ़ाने वाली होने के साथसाथ मेधाकारक यानी दिमाग को तेज करने वाली, जठराग्निवर्धक, पौष्टिकदायक यानी जल्दी पचने वाली है. अग्निदीपक, रुधिर विकार, गुल्म सूजन, स्निग्ध, आंखों के लिए फायदा पहुंचाने वाली, शुक्राणुवर्धक यानी शुक्राणु बढ़ाने वाली, दूध बढ़ाने वाली, बलकारक यानी मजबूती लाने वाली और अतिसार, वात, पित्तरक्त और शोध दूर करने वाली होती है.

औषधीय उपयोग : शतावर की जड़े मीठी और रस से भरी होती हैं. यह शीत वीर्य यानी ठंडक प्रदान करने वाली है. इस के अलावा कामोद्दीपक यानी सैक्स पावर बढ़ाने वाली होने के साथसाथ मेधाकारक यानी दिमाग को तेज करने वाली, जठराग्निवर्धक, पौष्टिकदायक यानी जल्दी पचने वाली है. अग्निदीपक, रुधिर विकार, गुल्म सूजन, स्निग्ध, आंखों के लिए फायदा पहुंचाने वाली, शुक्राणुवर्धक यानी शुक्राणु बढ़ाने वाली, दूध बढ़ाने वाली, बलकारक यानी मजबूती लाने वाली और अतिसार, वात, पित्तरक्त और शोध दूर करने वाली होती है.

सक्रिय घटक : इस की जड़ों में 1 व 4 शतावरिन कैमिकल पाया जाता है. शतावरिन 1 सार्सपोजिनिन का ग्लूकोसाइड होता है. इस के अलावा कंदीय जड़ों में म्यूसिलेज और काफी मात्रा में शर्करा पाई जाती है.

जमीन और जलवायु : शतावर की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी, जिस का पीएच मान 7-8 हो, अच्छी मानी गई है. साथ ही, जल निकास यानी पानी के निकलने का पुख्ता बंदोबस्त होना उचित रहता है. इस के लिए उष्ण व आर्द्र जलवायु बढि़या रहती है.

जिन इलाकों में तापमान 20-40 डिगरी सैंटीग्रेड रहता हो और तकरीबन सालाना बारिश 100-200 सैंटीमीटर तक होती है, खेती के लिए बहुत ही उत्तम होती है.

खेत की तैयारी : शतावर की खेती से पहले जमीन की हल द्वारा 2-3 बार अच्छी तरह जुताई कर लेनी चाहिए. उस के बाद 5 टन सड़ी हुई खाद प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डाल कर खेत में फिर से जुताई कर देनी चाहिए.

प्रवर्धन : शतावर का प्रवर्धन बीजों द्वारा किया जाता है.

बोआई : शतावर की खेती के लिए बीजों द्वारा पौध तैयार की जाती है. नर्सरी के लिए 1×10 मीटर की क्यारियां बना कर बीजों की बोआई कर देनी चाहिए. बीजों को नर्सरी में बोेने से पहले जैविक तरीके से उपचारित कर लें, जिस से कवक, फफूंद वगैरह दूर हो जाएं.

बीजों की बोआई के लिए सब से बढि़या समय मईजून माह का होता है. इस तरह प्रति हेक्टेयर जमीन के लिए 15 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है. तकरीबन 25 दिनों के बाद बीजों से अंकुरण हो जाता है.

अगस्त माह में जब पौधे की ऊंचाई तकरीबन 10-12 सैंटीमीटर की हो जाती है, तब पौधों को 60×60 सैंटीमीटर के अंतराल पर लगा देना चाहिए. कभीकभी जमीन के अंदर जड़ों से फिर से पौध तैयार हो जाती है, जिसे डिस्क कहते हैं. तकरीबन 20 दिनों में यह पौध भी खेत में लगाने के लिए तैयार हो जाती है. एक हेक्टेयर खेत के लिए तकरीबन 27,000 पौधों की जरूरत होती है.

उर्वरक : शतावर प्रतिरोपण से पहले खेत में 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 25 किलोग्राम फास्फोरस व 20 किलोग्राम पोटाश को 2 भागों में बांट कर के प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए. उक्त मिश्रण का आधा हिस्सा शुरू में अगस्त माह और बाकी बचा हिस्सा अगले से पहले अक्तूबरदिसंबर माह में डालना चाहिए.

सिंचाई : शतावर की फसल के लिए ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं होती है. शुरुआत के दिनों में प्रति सप्ताह और बाद में महीने में एक बार हलकी सिंचाई कर देनी चाहिए. ज्यादा सिंचाई से पौधे में पत्तियों की बढ़वार और हरापन तो बढ़ता ही है, परंतु जड़ों पर बुरा असर पड़ता है.

निराईगुड़ाई : शतावर की अच्छी पैदावार के लिए समयसमय पर निराईगुड़ाई करते रहना जरूरी है. महीने में एक बार हलकी निराईगुड़ाई कर के खेत से खरपतवार निकाल देने चाहिए.

रोग, कीट और उन की रोकथाम :

रोग, कीट और उन की रोकथाम :

शतावर की फसल पर वैसे तो रोगों व कीटों का हमला नहीं होता है. अगर ऐसा हो भी जाए, तो इस फसल पर कोई बुरा असर नहीं होता है. फिर भी समयसमय पर कीटनाशकों का छिड़काव करते रहना चाहिए या फिर जड़ों को कवक से बचाने के लिए डाईथेन एम 45 का छिड़काव करना चाहिए.

दोहन व भंडारण : वैसे तो शतावर की फसल तकरीबन 18 से 20 महीने में तैयार हो जाती है. रोपण के अगले साल जब पौधा पीला पड़ने लगे, तो जड़ों की खुदाई कर लेनी चाहिए.

खुदाई के समय जड़ों में आर्द्रता 90 फीसदी रहती है. इसलिए जड़ों में चीरा लगा कर छिलका उतार देना चाहिए. उस के बाद जड़ों को धूप में सुखा कर बोरों में भर कर महफूज जगह पर रख देना चाहिए.

उत्पादन व उपज : शतावर की अच्छी फसल से तकरीबन 45-50 क्विंटल सूखी जडें़ प्रति हेक्टेयर हासिल होती हैं.

अतिरिक्त लाभ : 18 महीने की फसल से बीज की प्राप्ति नहीं होती. अगर बीज लेना हो तो कुछ पौधे छोड़ दें तो अगले साल से यानी 30 महीने बाद बीज प्रति पौधा 20-30 ग्राम हर साल प्राप्त होंगे.

जड़ों की खुदाई के समय आने वाली फसल के लिए डिस्क (जिस में जड़ के 1-2 ट्यूबर्स और तने का कुछ भाग शामिल होता है) को फिर से रोपित कर दें या नर्सरी की क्यारियों में सुरक्षित रख लें, जिस से आगामी बारिश के मौसम में रोपित कर सकें.

सर्दियों में पाले का असर पौधों पर सब से ज्यादा होता है. यही वजह है कि सर्दी में उगाई जाने वाली फसलों को आमतौर पर 80 फीसदी तक का नुकसान हो जाता है, इसलिए समय रहते फसलों का पाले से बचाव करना बेहद जरूरी हो जाता है.

सर्दियों में जब तापमान 0 डिगरी सैल्सियस से नीचे गिर जाता है और हवा रुक जाती है तो रात में पाला पड़ने की आशंका ज्यादा रहती है. वैसे, आमतौर पर पाला पड़ने का अनुमान वातावरण से लगाया जा सकता है.

सर्दियों में जिस रोज दोपहर से पहले ठंडी हवा चलती रहे, हवा का तापमान जमाव बिंदु से नीचे गिर जाए, दोपहर बाद अचानक ठंडी हवा चलनी बंद हो जाए और आसमान साफ रहे या उस दिन आधी रात से हवा रुक जाए तो पाला पड़ सकता है. रात को खासकर तीसरेचौथे पहर में पाला पड़ने की आशंका ज्यादा रहती है.

अध्ययनों से पता चला है कि साधारण तापमान चाहे कितना भी गिर जाए, लेकिन शीत लहर चलती रहे तो फसलों को कोई नुकसान नहीं होता है. पर अगर हवा चलना बंद हो जाए और आसमान साफ हो तो पाला जरूर पड़ेगा जो रबी सीजन की फसलों के लिए ज्यादा नुकसानदायक है.

खेतों में पाला पड़ने से होने वाले बुरे नतीजे जो इस तरह है :

* पौधे की पत्तियों और फूलों का झुलसना.

* पौधे की बंध्यता.

* फलियों और बालियों में दानों का बनना.

* बने हुए दानों के आकार में कमी.

* पराग कोष के विकास का ठहराव.

* प्लाज्मा झिल्ली की संरचना में यांत्रिक नुकसान.

* पौधों का मरना या गंभीर नुकसान.

* उपज और उत्पाद की क्वालिटी में कमी.

पाले से संरक्षण के कारगर उपाय

आमतौर पर पाले से नुकसान हुए पौधों का संरक्षण प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों माध्यमों से किया जा सकता है. जब अंकुरण की परिस्थिति हो तब सक्रिय विधियों का उपयोग पाले के अंकुरण की परिस्थिति पैदा होने से पहले किया जाता है जिस के लिए निष्क्रय व सक्रिय विधियों का उपयोग किया जा सकता है.

निष्क्रय विधियां

जगह का चुनना : पाले के प्रति संवेदनशील फसलें उगाने के लिए ऐसी जगह चुनी जानी चाहिए जो पाले के लिए जमाव मुक्त हो. बडे़ जलाशयों के पास की जगह आमतौर पर पाले से कम प्रभावित होती है, क्योंकि पानी के ऊपर की हवा जमीन के ऊपर की हवा की तुलना में तेजी से ठंडी होती है.

ठीक से लगे वायुरोधी पेड़ जलवायु को पौधों के अनुकूल बना देते हैं. इन के चलते फसल समय से पहले ही पक जाती है और पाले का जोखिम कम हो जाता है.

फसल प्रबंधन : फसलों की ऐसी प्रजातियों और किस्मों को चुना जाना चाहिए जो कि पाले से पहले ही पक कर तैयार हो जाए. जैसे, जब संकर मक्का बोया जाता है तो वह पाला पड़ने से पहले ही पक कर तैयार हो जाता है.

फसल प्रबंधन : फसलों की ऐसी प्रजातियों और किस्मों को चुना जाना चाहिए जो कि पाले से पहले ही पक कर तैयार हो जाए. जैसे, जब संकर मक्का बोया जाता है तो वह पाला पड़ने से पहले ही पक कर तैयार हो जाता है.

मिट्टी प्रबंधन : मिट्टी की अवस्था फसल के ऊपरी और निचले भागों को पाले से बचाने के लिए एक उत्तरदायी कारक है. ढीली मिट्टी की सतह ताप के चालन में कमी करती है, इसलिए रात के समय ढीली मिट्टी की सतह का तापमान जमी हुई मिट्टी की अपेक्षा कम होता है.

यही वजह है कि पाले से बचाव के लिए मिट्टी को जोतना नहीं चाहिए. जरूरत से ज्यादा गीली मिट्टी होने पर सूरज की ऊर्जा का अधिकतम भाग नमी वाष्पन में चला जाता है. ऐसी स्थिति में रात में फसल के लिए गरमी कम मिल पाती है.

दूसरी ओर जरूरत से ज्यादा सूखी मिट्टी भी ताप की कम चालक होती है. इस की वजह से ऊर्जा की कम मात्रा को ही संचित कर पाती है. ऐसी स्थिति में सर्दियों की फसलों को पाले का बुरा नतीजा भुगतना पड़ सकता है.

फसल बोआई और कटाई : पाला संवेदनशील फसलों को पाले की जमाव मुक्त अवधि में ही बोना चाहिए ताकि फसल को पाले से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके. इस प्रक्रिया को अपनाने से फसल अपेक्षाकृत कम जोखिम अवधि के दौरान अपना जीवनकाल पूरा करती है.

सक्रिय विधियां

फसल के नीचे आवरण : इस विधि का प्रमुख मकसद सतह से ताप की क्षति को कम करना होता है. इस विधि में उपयोग किए जाने वाले आवरण कई तरह के हो सकते हैं. जैसे, भूसे का आवरण, प्लास्टिक का आवरण, काला सफेद चूर्ण का आवरण वगैरह.

* भूसे का आवरण रात में गरमी को जमीन से बाहर जाने से रोकता है, जिस की वजह से फसल के तापमान में कमी आ जाती है.

* पारदर्शी प्लास्टिक 85-95 फीसदी तक सूरज की विकिरणों को संचित कर उन्हें जमीन तक पहुंचा सकती है. उन्हें वापस वातावरण में जाने नहीं देती और इस तरह जमीन के तापमान में बढ़वार होती है. यह पाले से सुरक्षा के नजरिए से बहुत ही महत्त्वपूर्ण है. इस के उलट काली प्लास्टिक सूरज की विकिरणों को अवशोषित करती है. इस वजह से जमीन के कारण तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है.

* काला चूर्ण सूरज की विकिरणों को दिन के समय अवशोषित करता है और रात में उत्सर्जित. नतीजतन, रात के समय जमीन के तापमान में बढ़ोतरी होती है जो पाले से पाले की सुरक्षा की नजर से बेहद महत्त्वपूर्ण है. इस के उलट सफेद चूर्ण सूरज की विकिरणों को परावर्तित कर देता है और उन्हें जमीन तक पहुंचने ही नहीं देता.

छिड़काव द्वारा सिंचाई

जब पाला पड़ने की आशंका हो तब खेत की सिंचाई करनी चाहिए क्योंकि नमी वाली जमीन में काफी देर तक गरमी सुरक्षित रहती है क्योंकि जब पानी बर्फ में जम जाता है तो प्रक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है जो 80 कैलोरी प्रति ग्राम के बराबर होता है. इस वजह से मिट्टी के तापमान में बढ़वार होती है.

इस तरह पर्याप्त नमी होने पर शीत लहर व पाले से नुकसान की आशंका कम रहती है. सर्दी में फसल की सिंचाई करने से 0.5-2.0 डिगरी सैल्सियस तक तापमान बढ़ाया जा सकता है.

पवन मशीन : पवन मशीन का उपयोग फसल की सतह पर उपस्थित ठंडी हवा को गरम हवा की परत में बदलने के लिए किया जाता है. यह विधि तभी कारगर हो सकती है, जब सतह के पास की हवा के मध्यम तापमान अंतर अधिक हो. इस विधि से 1-4 डिगरी सैल्सियस तक तापमान बढ़ाया जा सकता है.

गंधक का छिड़काव : जिन दिनों पाला पड़ने की आशंका हो, उन दिनों फसल पर 0.1 फीसदी गंधक के घोल का छिड़काव करना चाहिए. इस के लिए 1 लिटर गंधक के तेजाब को 1,000 लिटर पानी में घोल कर प्रति हेक्टेयर प्लास्टिक के स्प्रेयर से छिड़काव करना चाहिए.

इस छिड़काव का असर 2 हफ्ते तक रहता है. अगर इस अवधि के बाद भी शीत लहर व पाले की आशंका बनी रहे तो गंधक के तेजाब को 15 दिन के अंतर पर दोहराते रहें.

गेहूं, चना, सरसों, मटर जैसी फसलों को पाले से बचाने में गंधक के तेजाब का छिड़काव करने से न केवल पाले से बचाव होगा, बल्कि पौधों में लोह तत्त्व की जैविक व रासायनिक सक्रियता में बढ़ोतरी हो जाती है. यह पौधों में रोग रोधिता बढ़ाने और फसलों को जल्दी पकाने में भी मददगार होती है.

अगर हमें मौसम के पूर्वानुमान से न्यूनतम तापमान, हवा की गति, बादलों की स्थिति की जानकारी मिल जाए तो उचित समय पर फसलों में उपयुक्त प्रबंधन कर के हम फसल को पाले से होने वाले नुकसान से आसानी से बचा सकते हैं.

इस के अलावा हम उपयुक्त प्रबंधन द्वारा समयसमय पर फसल को अनुकूल वातावरण दे कर फसल की पैदावार और गुणवत्ता दोनों को बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं. इस तरह से समय पर पाले के बुरे असर से सर्दियों में फसलों को बचा कर किसानों की माली हालत को मजबूत बनाया जा सकता है.

अब तक उत्तर भारत में सर्दियां हद पर होती हैं. वहां के खेतों में गेहूं उगा दिए गए होते हैं. अगर गेहूं की बोआई किए हुए 20-25 दिन हो गए हैं, तो पहली सिंचाई कर दें.

फसल के साथ उगे खरपतवारों को खत्म करें. चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को काबू में करने के लिए 2-4 डी सोडियम साल्ट और गेहूंसा खरपतवार को रोकने के लिए आईसोप्रोट्यूरोन खरपतवारनाशी का इस्तेमाल करें. इन कैमिकलों का बोआई के 30-35 दिन बाद इस्तेमाल करें.

अगर गेहूं की बोआई नहीं की गई है, तो बोआई का काम 15 दिसंबर तक पूरा कर लें. इस समय बोआई के लिए पछेती किस्मों का चुनाव करें. बीज की मात्रा 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इस्तेमाल करें. साथ ही, कूंड़ों के बीच का फासला कम करें यानी 15-18 सैंटीमीटर तक रखें.

* इस महीने में गन्ने की सभी किस्में कटाई के लिए तैयार हो जाती हैं. अपनी सुविधानुसार कटाई करें. शरदकालीन गन्ने में पिछले महीने सिंचाई नहीं की है, तो सिंचाई करें. गन्ने के साथ दूसरी फसलें यानी तोरिया, राई वगैरह की बोआई की गई है, तो निराईगुड़ाई करने से गन्ने की फसल के साथसाथ इन फसलों को भी बहुत फायदा पहुंचता है.

* वसंतकालीन गन्ने की बोआई के लिए खाली खेतों की अच्छी तरह तैयारी करें. अच्छी तरह सड़ी गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, केंचुआ खाद वगैरह जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें.

दीमक का प्रकोप खेतों में है, तो दीमक के घरों को ढूंढ़ कर खत्म करें. साथ ही, पड़ोसी किसानों को भी ऐसा करने की सलाह दें.

* जौ की बोआई अगर अभी तक नहीं की है, तो फौरन बोआई करें. एक हेक्टेयर खेत की बोआई के लिए 100-110 किलोग्राम बीज डालें. पिछले महीने बोई गई फसल 30-35 दिन की हो गई है, तो सिंचाई करें. खरपतवार की रोकथाम करें.

* सरसों की फसल में जरूरत से ज्यादा पौधे हों, तो उन्हें उखाड़ कर चारे के तौर पर इस्तेमाल करें. खरपतवार की रोकथाम करें. कीटबीमारी का हमला दिखाई दे, तो फौरन कारगर दवाओं का इस्तेमाल करें.

* मटर की समय पर बोई गई फसल में फूल आने से पहले हलकी सिंचाई करें. मटर में तना छेदक कीट की रोकथाम के लिए डाईमिथोएट 30 ईसी दवा की एक लिटर मात्रा व फली छेदक कीट की रोकथाम के लिए इंडोसल्फान 35 ईसी दवा की एक लिटर मात्रा या मोनोक्रोटोफास 36 ईसी कीटनाशी की 750 मिलीलिटर मात्रा 600 से 800 लिटर पानी में घोल कर छिड़काव करें. मटर की रतुआ बीमारी की रोकथाम के लिए मैंकोजेब दवा की 2 किलोग्राम मात्रा 600 से 800 लिटर पानी में घोल कर खड़ी फसल पर छिड़काव करें.

* मटर की समय पर बोई गई फसल में फूल आने से पहले हलकी सिंचाई करें. मटर में तना छेदक कीट की रोकथाम के लिए डाईमिथोएट 30 ईसी दवा की एक लिटर मात्रा व फली छेदक कीट की रोकथाम के लिए इंडोसल्फान 35 ईसी दवा की एक लिटर मात्रा या मोनोक्रोटोफास 36 ईसी कीटनाशी की 750 मिलीलिटर मात्रा 600 से 800 लिटर पानी में घोल कर छिड़काव करें. मटर की रतुआ बीमारी की रोकथाम के लिए मैंकोजेब दवा की 2 किलोग्राम मात्रा 600 से 800 लिटर पानी में घोल कर खड़ी फसल पर छिड़काव करें.

* आलू की फसल में हलकी सिंचाई करें और मिट्टी चढ़ाने का काम करें. साथ ही, खरपतवारों को खत्म करते रहें. फसल को अगेती झुलसा बीमारी से बचाएं.

* बरसीम चारे की कटाई 30 से 35 दिन के अंतर पर करते रहें. कटाई करते वक्त इस बात का खयाल रखें कि कटाई 5-8 सैंटीमीटर की ऊंचाई पर हो. पाले से बचाने के लिए हर कटाई के बाद सिंचाई करें.

* पिछले महीने अगर मसूर की बोआई नहीं की है, तो बोआई इस महीने कर सकते हैं. अच्छी उन्नतशीत किस्मों का चुनाव करें. बीज को उपचारित कर के ही बोएं. एक हेक्टेयर खेत की बोआई के लिए 50-60 किलोग्राम बीज का इस्तेमाल करें.

* मिर्च की फसल पर डाईबैक बीमारी का प्रकोप दिखाई दे, तो इस पर डाइथेन एम-45 या डाइकोफाल 18 ईसी दवा के 0.25 फीसदी घोल का छिड़काव करें.

* धनिया की फसल को चूर्णिल आसिता बीमारी से बचाने के लिए 0.20 फीसदी सल्फैक्स दवा का छिड़काव करें.

* लहसुन की फसल में सिंचाई की जरूरत महसूस हो रही है, तो सिंचाई करें. खरपतवारों को काबू में करने के लिए निराईगुड़ाई करें.

* लहसुन की फसल में सिंचाई की जरूरत महसूस हो रही है, तो सिंचाई करें. खरपतवारों को काबू में करने के लिए निराईगुड़ाई करें.

* प्याज की पौध तैयार हो गई है, तो रोपाई इस महीने के आखिरी हफ्ते में शुरू करें.

* गाजर, शलजम, मूली व दूसरी जड़ वाली फसलों की हलकी सिंचाई करें. साथ ही, खरपतवार की रोकथाम के लिए निराईगुड़ाई करते रहें. जरूरत के मुताबिक नाइट्रोजनयुक्त खाद का इस्तेमाल करें.

* आम के बागों की साफसफाई करें.

10 साल या इस से ज्यादा उम्र के पेड़ों में प्रति पेड़ 750 ग्राम फास्फोरस, 1 किलोग्राम पोटाश से तने से एक मीटर की दूरी छोड़ कर पेड़ के थालों में दें. मिली बग कीड़े की रोकथाम के लिए तने के चारों तरफ 2 फुट की ऊंचाई पर 400 गेज वाली 30 सैंटीमीटर पौलीथिन की शीट की पट्टी बांधें. इस बांधी गई पट्टी के नीचे की तरफ वाले किनारे पर ग्रीस का लेप कर दें.

* अगर मिली बग तने पर दिखाई दे, तो पेड़ के थालों की मिट्टी में क्लोरोपाइरीफास पाउडर की 250 ग्राम मात्रा प्रति पेड़ के हिसाब से तने व उस के आसपास छिड़क दें व मिट्टी में मिला दें. नए लगाए बागों के छोटे पेड़ों को पाले से बचाने के लिए फूस के छप्पर का इंतजाम करें व सिंचाई करें.

* लीची के छोटे पेड़ों को भी पाले से बचाने के लिए पौधों को छप्पर से तीनों तरफ से ढकें. उसे पूर्वदक्षिण दिशा में खुला रहने दें. बड़े पेड़ों यानी फलदार पेड़ों में प्रति पेड़ के हिसाब से 50 किलोग्राम अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद व 600 ग्राम फास्फोरस दें. बीमारी से ग्रसित टहनियों को काट कर जला दें.

नई दिल्ली: 29 नवंबर 2023. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष पहल पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भारतीय श्रीअन्न अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद में स्थापित किया जा रहा ‘‘श्रीअन्न वैश्विक उत्कृष्ट शोध केंद्र’’ सर्वसुविधायुक्त रहेगा, जिस के जरीए देशदुनिया में श्रीअन्न को बढ़ावा मिलेगा.

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मार्गदर्शन में इस केंद्र के लिए कार्यवाही चल रही है. उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि हमारे किसानों को इस केंद्र का अधिकाधिक लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाना चाहिए, खासकर छोटे व सीमांत किसानों को लाभ पहुंचाने के मकसद से श्रीअन्न को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 मनाया जा रहा है.

18 मार्च, 2023 को पूसा परिसर, नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रीअन्न सम्मेलन में ‘‘श्रीअन्न वैश्विक उत्कृष्ट शोध केंद्र” की उद्घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी, जिस का मुख्य उद्देश्य श्रीअन्न अनुसंधान एवं विकास के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं व उपकरणों से सुसज्जित बुनियादी ढांचे की स्थापना करना है, जिस में मूल्य श्रृंखला, मानव संसाधन विकास, श्रीअन्न के पौष्टिक गुणों के बारे में आम लोगों में जागरूकता फैलाना एवं वैश्विक स्तर पर पहुंच एवं पहचान बनाना है, ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके.

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इस केंद्र में जीन बैंक, प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र, श्रीअन्न मूल्य श्रृंखला एवं व्यापार सुविधा केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान, कौशल व क्षमता विकास केंद्र और वैश्विक स्तर की अनुसंधान सुविधाओं की स्थापना का प्रावधान किया गया है.

केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा “श्रीअन्न वैश्विक उत्कृष्ट शोध केंद्र” की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में बताया गया कि यहां अनुसंधान से संबंधित विभिन्न सुविधाओं में जीनोम अनुक्रमण, जीन संपादन, पोषक जीनोमिक्स, आणविक जीव विज्ञान, मूल्य संवर्धन और जीनोम सहायता प्रजनन के लिए उन्नत अनुसंधान उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशालाओं की स्थापना के साथसाथ स्पीड ब्रीडिंग, फाइटोट्रौन, जलवायु नियंत्रित कक्ष, ग्रीनहाउस व ग्लासहाउस एवं रैपिड फेनोमिक्स सुविधा की भी स्थापना की जा रही है.

इसी क्रम में संस्थान के नवस्थापित बाड़मेर, राजस्थान एवं सोलापुर, महाराष्ट्र स्थित 2 क्षेत्रीय केंद्रों को भी सुदृढ़ बनाया जा रहा है. केंद्र को वैश्विक स्तर का अनुसंधान और प्रशिक्षण परिसर बनाने के लिए उन्नत अनुसंधान प्रयोगशालाओं के साथ आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं, सम्मेलन कक्षों और अंतर्राष्ट्रीय अतिथिगृह की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है. केंद्र की गतिविधियों को समयसीमा में पूरा करने व पूरे देश में लागू करने के लिए आईसीएआर के 15 संस्थान सहयोग करेंगे.

बैठक में कृषि सचिव मनोज आहूजा, डेयर के सचिव एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के महानिदेशक डा. हिमांशु पाठक के साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. श्रीअन्न वैश्विक उत्कृष्ट शोध केंद्र की स्थापना के लिए केंद्रीय बजट में 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. इस संबंध में केंद्र सरकार के स्तर पर कार्यवाही तेजी से प्रगति पर है, साथ ही नियमित बैठकें भी हो रही हैं.

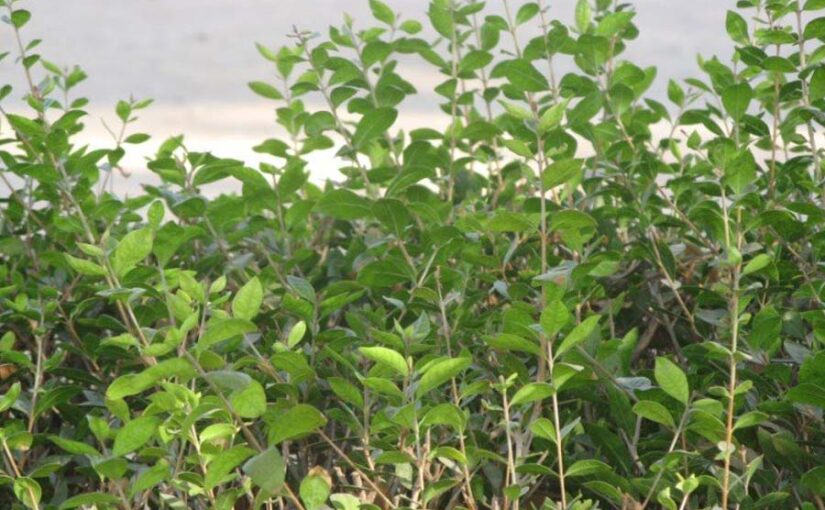

भारत में पुराने जमाने से मेहंदी का इस्तेमाल प्रसाधन के रूप में होता आया है. मेहंदी का प्रयोग शादीविवाह, दीवाली, ईद, क्रिसमस औैर दूसरे तीजत्योहार वगैरह पर लड़कियां और सुहागिन औरतें करती हैं.

ऐसा माना जाता है कि मेहंदी का प्रयोग तो प्राचीन मिस्र के लोग भी जानते थे. यह समझा जाता है कि मेहंदी का प्रयोग शीतकारक पदार्थ के रूप में शुरू हुआ. प्राचीन काल से मेहंदी की पत्तियां तेज बुखार को कम करने और लू व गरमी के असर को दूर करने में इस्तेमाल होती रही है.

यह पौधा छोटीछोटी पत्तियों वाला बहुशाखीय और झाड़ीनुमा होता है और इस का उत्पादन पर्सिया, मेडागास्कर, पाकिस्तान और आस्ट्रेलिया में भी होता है.

भारत में मेहंदी की खेती आमतौर पर पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में होती है. इस के उत्पादन के महत्त्वपूर्ण केंद्र गुड़गांव, हरियाणा में फरीदाबाद व गुजरात के सूरत जिले में बारदोलीर व माधी है, जहां मेहंदी की पत्तियों के कुल उत्पादन का 87 फीसदी हासिल होता है.

राजस्थान में मेहंदी का उत्पादन पाली जिले की सोजत और मारवाड़ जंक्शन तहसीलों में होता है और सोजत कसबे में मेहंदी पाउडर और पैस्ट बनाने का काम होता है. सोजत की मेहंदी देशविदेश में काफी मशहूर है. इस की खेती रंजक प्रदान करने वाली पत्तियों की वजह से ही की जाती है.

कृषि : मेहंदी का पौधा अकसर सभी तरह की मिट्टियों में रोपा जा सकता है, लेकिन आर्द्रताग्राही भारी मिट्टी में यह अच्छी तरह पनपता है. इस की खेती क्षारीय मिट्टी में नहीं की जा सकती है, पर यह जमीन में मौजूद थोड़़ी क्षारीयता सह लेता है. इस का प्रवर्धन बीजों या कलमों द्वारा किया जाता है.

बीजों को नर्सरी में क्यारियों में बोआई करने से पहले कुछ दिन तक पानी से भर कर रखा जाता है. बीजों को 20-25 दिन तक जल्दीजल्दी पानी बदलते हुए भिगोया जाता है. उस के बाद मार्चअपै्रल माह में बोआई करते हैं. एक हेक्टेयर में 7-12 किलोग्राम तक बीजों की जरूरत होती है. पौधों की ऊंचाई 45-60 सैंटीमीटर हो जाने पर उन्हें जुलाईअगस्त माह में खेतों में प्रतिरोपित कर देते हैं. खेतों में 2 पौधों के मध्य 3 फुट की दूरी रखी जाती है.

बारिश के पानी से इस की पैदावार अच्छी होती है, पर बारिश न होने पर हर दिन सिंचाई करना जरूरी है. ज्यादा बारिश से फसल में कीड़े लग सकते हैं जो मेहंदी की पत्तियों को खा जाते हैं और तेज धूप में यह कीड़ा अपनेआप ही खत्म हो जाता है.

पहले 2-3 सालों में मेहंदी का उत्पादन कम होता है, पर उस के बाद फसल की कटाई साल में 2 बार अपै्रलमई और अक्तूबरनवंबर माह में की जाती है. अक्तूबरनवंबर माह के दौरान गरमी की फसल कटाई करने पर अच्छी और उत्तम किस्म की फसल हासिल होती है, जबकि अपै्रलमई माह में हासिल दूसरी फसल रंग कम देती है.

मेहंदी की फसल की कटाई आमतौर पर ट्रेंड मजदूरों द्वारा की जाती है. अक्तूबरनवंबर माह की कटाई में मजदूरों की मांग अधिक होने के चलते फसल की कटाई महंगी पड़ती है, जबकि दूसरी कटाई में औफ सीजन होने से मजदूरी अपेक्षाकृत कम लगती है. एक बार लग जाने पर पौधे कई सालों तक लगातार पनपे रह सकते हैं.

मेहंदी की फसल की कटाई आमतौर पर ट्रेंड मजदूरों द्वारा की जाती है. अक्तूबरनवंबर माह की कटाई में मजदूरों की मांग अधिक होने के चलते फसल की कटाई महंगी पड़ती है, जबकि दूसरी कटाई में औफ सीजन होने से मजदूरी अपेक्षाकृत कम लगती है. एक बार लग जाने पर पौधे कई सालों तक लगातार पनपे रह सकते हैं.

फसल में गुड़ाई यानी निदान करने के बाद फसलों में बारिश का पानी अधिक पहुंचाने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं. फसल की कटाई के बाद उस की कुटाई की जाती है और इस के बाद पत्तियों को बडे़बडे़ बोरों में भर देते हैं.

मेहंदी का औसतन भाव प्रति 40 किलोग्राम 800-1,000 रुपए तक होता है. मेहंदी की परंपरागत घुटाई खरल में करने पर बहुत तेज रंग आता है, पर बढ़ते व्यावसायीकरण के चलते इस की क्वालिटी में कमी आई है.

आजकल पत्तियों से पाउडर बनाने के लिए थ्रेशर मशीन में चरणबद्व तरीके से पिराई कर के फिर प्लोवाइजर नाम की मशीन से इस की बारीक पिसाई की जाती है. इस मशीन में पत्तियों का चूरा डालने से पहले प्रति 40 किलोग्राम मेहंदी में 3 किलोग्राम तेल, 300 ग्राम डायमंड व 100 ग्राम मीठा सोडा मिलाते हैं जिस से मेहंदी के रंग को उड़ने से रोका जा सकता है. इसी वजह से इसे रंग तेल प्रक्रिया भी कहते हैं. इस विधि से तैयार मेहंदी को पैक कर सप्लाई की जाती है.

मेहंदी की किस्में

व्यापार में मेहंदी की 3 किस्में हैं, जिन्हें दिल्ली, गुजराती और मालवा मेहंदी कहते हैं. दिल्ली किस्म चूर्ण के रूप में मिलती है, जबकि गुजराती मेहंदी पत्तियों के रूप में मिलती है. मालवा मेहंदी राजस्थान का उत्पाद है. मेहंदी के प्रमुख खरीदार अल्जीरिया, फ्रांस, बहरीन, सऊदी अरब, सिंगापुर व सीरिया हैं. फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम मेहंदी के प्रमुख आयातक देश हैं.

राजस्थान के पाली जिले की सोजत तहसील के बागावास, सोजत, देवली, खोखरा, रूपावास, साडिया वगैरह गांवों में इस की खेती होती है. हर साल एक बड़ी विदेशी मुद्रा इस के निर्यात से हासिल होती है. अगर इस की शुरुआती मजदूरी कटाई मजदूरी को कम किया जा सकता हो, तो मेहंदी की फसल से करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं. सोजत की मेहंदी ने देशविदेश में कारोबार के नए आयाम बनाए हैं.

हमारे देश की राजधानी दिल्ली व आसपास के इलाकों में पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को लेकर खूब होहल्ला मचा. यह केवल इसी साल की बात नहीं है, पिछले कई सालों से धान की कटाई होने के बाद और इसे जलाने को ले कर प्रदेश की सरकारों में एकदूसरे पर आरोप लगाने का दौर चलता है और देश की अदालत को भी इस में अपना दखल देना पड़ता है. आखिरकार नतीजा भी कुछ खास नहीं निकलता और समय के साथ और मौसम में बदलाव होने पर यह मामला अपनेआप खत्म हो जाता है.

हां, इस प्रदूषित वातावरण के माहौल को ले कर राजनीतिक दलों में जरूर बन आती है, जो एकदूसरे पर कीचड़ उछालने का काम करते हैं और लेदे कर निशाना किसानों को बनाते हैं.

पराली प्रदूषण को ले कर देश की राजधानी दिल्ली में नियम लागू कर दिए जाते हैं, जिस में आम जनता जरूर परेशान होती है, पर नतीजा नहीं निकलता. भवन निर्माण जैसे कामों पर रोक लगा दी जाती है. इस का फायदा वे सरकारी कर्मचारी उठाते हैं, जो लोगों से अच्छीखासी रकम वसूलते हैं और चोरीछिपे यह काम भी चलता है.

प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर भी रोक लगाई जाती है, लेकिन लेदे कर चोरीछिपे वह भी चलती है और जब कभी ऊपर से बड़े अधिकारियों का दबाव आता है तो बिचौलियों के माध्यम से फैक्टरी मालिकों को पहले ही आगाह कर दिया जाता है कि फलां दिन फलां समय अधिकारियों का दौरा है, इसलिए फैक्टरियां बंद रखें.

कहने का मतलब है कि सरकार का काम नियम बनाना है, लेकिन उस को अमलीजामा पहनाना सरकारी मुलाजिमों का काम है, इसलिए सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, चाहे वे आम आदमी हो या सरकारी मुलाजिम, सरकार हो या किसान, तभी इस तरह की समस्या का समाधान संभव है.

किसानों का कहना है कि धान की फसल कटाई और गेहूं बोआई के बीच का समय कम रहा है और सभी किसानों के पास ऐसे संसाधन नहीं हैं जो पराली को इतने कम समय में ठिकाने लगा सकें. ज्यादातर किसानों की पहुंच ऐसे कृषि यंत्रों या ऐसी तकनीक तक नहीं है, जो पराली नष्ट करने में काम आते हैं.

पराली की खाद बनाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने अनेक तरीके बताए हैं. उस की जानकारी भी समय पर किसानों तक नहीं पहुंच पाती. इस दिशा में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा पराली से खाद बनाने के लिए वेस्ट डीकंपोजर व पूसा संस्थान, नई दिल्ली द्वारा कैप्सूल बनाए हैं, जिन में बहुत ज्यादा असरकारक बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जो तय समय में पराली को सड़ा कर खाद बनाने का काम करते हैं.

4 कैप्सूल से 1 एकड़ की पराली बनेगी खाद

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली के कृषि वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कैप्सूल तैयार किया है, जिस की कीमत महज 5 रुपए है. इस के 4 कैप्सूल ही एक एकड़ खेत की पराली को खाद बनाने में सक्षम है. इस के इस्तेमाल से पराली की खाद तो बनती ही है, इस के अलावा जमीन में नमी भी बनी रहती है. यह कैप्सूल जो एक तरफ तो पराली को सड़ा कर खाद बनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ खेत की मिट्टी को उपजाऊ भी बनाते हैं.

कैसे इस्तेमाल करें

कृषि वैज्ञानिक युद्धवीर सिंह के मुताबिक, सब से पहले हमें 150 ग्राम पुराना गुड़ लेना है. उसे पानी में उबालना है. उबालते समय उस में जो भी गंदगी आती है, उसे निकाल कर फेंक देना है. फिर उस घोल को ठंडा कर के लगभग 5 लिटर पानी में घोल देना है. इस में लगभग 50 ग्राम बेसन भी घोल कर मिला दें. इस के बाद इस में पूसा संस्थान से खरीदे गए 4 कैप्सूलों को खोल कर उसी घोल में मिला दें. इस काम के लिए बड़े आकार यानी चौड़ाई वाला प्लास्टिक या मिट्टी का बरतन लेना है.

अब इस घोल को हलके गरमाहट वाले किसी स्थान पर लगभग 5 दिनों के लिए रख दें. अगले दिन इस घोल की ऊपरी सतह पर एक परत जम जाएगी. इस परत को डंडे की मदद से उसी घोल में फिर मिला देना है. यह प्रक्रिया लगातार 5 दिनों तक करनी है. इस तरीके से आप का कंपोस्ट घोल तैयार हो जाएगा. यह

5 लिटर घोल लगभग 10 क्विंटल पराली को खाद बनाने के लिए काफी है.

अब इस तैयार घोल को आप खेत में फैली पराली पर छिड़क दें. फिर खेत में रोटावेटर चला दें. लगातार 20-25 दिनों में पराली की खाद बन जाएगी. इस के अलावा सिंचाई द्वारा भी इस घोल को पानी में डाल सकते हैं. यह घोल समान रूप से पानी में मिल कर पराली वाले खेतों में पहुंच जाए. 20-25 दिनों में ही पराली को खाद में बदल देते हैं.

कृषि यंत्रों का होना जरूरी

इस काम में कृषि यंत्रों का होना बेहद जरूरी है जो पराली को खेत में मिला सके. उन्नत किस्म के कृषि यंत्रों को किसानों तक पहुंचाने के लिए कस्टम हायरिंग सैंटर बनाए गए हैं, जिन्हें किसान समितियों द्वारा मिल कर चलाया जा रहा है. इस स्कीम के तहत 80 फीसदी अनुदान पर यह यंत्र किसानों की समितियों को मुहैया कराए जाते हैं, जिन्हें किसान अपनी खेती में तो इस्तेमाल करेंगे ही, बल्कि दूसरे किसानों के लिए भी यंत्र किराए पर दे सकेंगे.

इस काम में कृषि यंत्रों का होना बेहद जरूरी है जो पराली को खेत में मिला सके. उन्नत किस्म के कृषि यंत्रों को किसानों तक पहुंचाने के लिए कस्टम हायरिंग सैंटर बनाए गए हैं, जिन्हें किसान समितियों द्वारा मिल कर चलाया जा रहा है. इस स्कीम के तहत 80 फीसदी अनुदान पर यह यंत्र किसानों की समितियों को मुहैया कराए जाते हैं, जिन्हें किसान अपनी खेती में तो इस्तेमाल करेंगे ही, बल्कि दूसरे किसानों के लिए भी यंत्र किराए पर दे सकेंगे.

पराली में काम आने वाले यंत्रों में मल्चर, एमबी प्लाऊ, रोटावेटर व सीडर है, जो पराली को काट कर मिट्टी में दबा देते हैं या अवशेषों को जमीन में दबा देते हैं. जीरो टिलेज या हैप्पी सीडर जैसे यंत्र से धान के कटने के बाद खेत में गेहूं की सीधे बोआई कर सकते हैं. हैप्पी सीडर यंत्र धान की पराली को छोटेछोटे टुकड़ों में काट कर खेत में मिला देता है, जिस की खाद बन जाती है और साथ ही, गेहूं की बोआई भी करता है. इस तरीके से किसान के एकसाथ 2 काम हो जाते हैं.

क्या कहते हैं कृषि मंत्री

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है औैर चिंता की बात है. सभी लोग इस मसले पर गंभीर हैं खासकर दिल्ली व एनसीआर में बुरे हालात बने हैं. इस सिलसिले में पराली प्रोसैस के लिए कृषि मंत्रालय ने एक स्कीम तैयार की है. इस के तहत किसानों को अनुदान पर ऐसे कृषि यंत्रों को उपलब्ध कराया जा रहा है, जो इस समस्या के समाधान का सहायक है.

20 रुपए में वेस्ट डीकंपोजर से खाद

20 रुपए में मिलने वाले इस वेस्ट डीकंपोजर को गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित नैशनल सैंटर औफ आर्गेनिक फार्मिंग द्वारा तैयार किया गया है. इस के इस्तेमाल से लगभग 30 से 40 दिनों में यह पराली की खाद बना देता है.

यह वेस्ट डीकंपोजर पर्यावरण और किसान दोनों के लिए फायदेमंद है. खाद बनाने के साथसाथ खेत की मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और दीमक वगैरह में भी खेत का बचाव करता है और खेत में नमी बनाए रखता है.

इस का इस्तेमाल करने के लिए एक बडे़ प्लास्टिक के ड्रम में 200 लिटर पानी भर लें और इस में डीकंपोजर की डब्बी को खोल कर मिला दें. इसे किसी छायादार जगह पर रख लें. फिर 3 दिनों तक इस घोल को सुबहशाम रोज डंडे से मिला दिया करें. इस के बाद 11-12 दिनों तक इसे ऐसे ही छोड़ दें. यह घोल तैयार हो जाएगा औैर अच्छे नतीजों के लिए इस घोल को बनाते समय इस में गुड़ व बेसन भी मिला सकते हैं.

तैयार इस घोल को पहले की तरह ही पानी के जरीए खेत में पहुंचाना है, जो पराली को सड़ा कर खाद बना देगा.

कृषि यंत्र पैडी स्ट्रा चौपर

हार्वेस्टर मशीनें धान की कटाईर् में खेत की सतह से लगभग 1 फुट की ऊंचाई पर करती हैं, बाकी फसल अवशेष खेत में खड़ा रह जाता है जो किसानों के लिए समस्या बन जाता है. इस के समाधान के लिए पैडी स्ट्रा चौपर यंत्र है जो खेत में खड़ी पराली को छोटेछोटे टुकड़ों में काट देता है. इस यंत्र को ट्रैक्टर के साथ जोड़ कर चलाया जाता है. यंत्र की कीमत लगभग डेढ़ लाख रुपए है.

नई दिल्ली: 28 नवंबर, 2023. जलवायु परिवर्तन पर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन औन क्लाडइमेट चेंज (सीओपी-28) की बैठक 30 नवंबर से 12 दिसंबर, 2023 तक दुबई में होगी. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बैठक में भारतीय शिष्टमंडल की भागीदारी के लिए चल रही तैयारियों के साथ ही कृषि क्षेत्र में कार्बन क्रेडिट की क्षमता की समीक्षा की.

उन्होंने बताया कि मंत्रालय द्वारा बैठक में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जलवायु अनुकूल श्रीअन्न, प्राकृतिक खेती, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, जलवायु अनुकूल गांवों के वैश्विक महत्व समेत देश की उपलब्धियां साइड इवेंट्स में प्रदर्शित होंगी.

केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आगे कहा कि कृषि को जलवायु परिवर्तन के मुताबिक किया जाना चाहिए, ताकि किसान समुदाय इस से फायदा ले सकें. उन्होंने जोर दे कर कहा कि भारत जैसा अत्यधिक आबादी वाला देश मीथेन की कटौती की आड़ में खाद्य सुरक्षा पर समझौता नहीं कर सकता है.

समीक्षा बैठक में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण सचिव मनोज अहूजा ने मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को सीओपी बैठक के महत्व, जलवायु परिवर्तन व भारतीय कृषि पर लिए गए निर्णयों के प्रभाव के बारे में जानकारी दी.

मंत्रालय के एनआरएम डिवीजन के संयुक्त सचिव फ्रैंकलिन एल. खोबुंग ने खाद्य सुरक्षा पहलुओं और भारतीय कृषि की स्थिरता के संबंध में जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर ऐतिहासिक निर्णयों और भारत के रुख पर विवरण प्रस्तुत किया.

बैठक में डेयर के सचिव एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के महानिदेशक डा. हिमांशु पाठक ने भी अधिकारियों के साथ हिस्सा लिया.

संयुक्त सचिव (एनआरएम) ने कार्बन क्रेडिट के महत्व को भी प्रस्तुत किया, जो जलवायु अनुकूल टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने के माध्यम से खेती में पैदा किया जा सकता है. राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन के अंतर्गत कृषि वानिकी, सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधीकरण, राष्ट्रीय बांस मिशन, प्राकृतिक व जैविक खेती, एकीकृत कृषि प्रणाली आदि जैसे अनेक उपायों का आयोजन किया गया है. मिट्टी में कार्बन को अनुक्रमित करने की क्षमता है, जिस से जीएचजी व ग्लोबल वार्मिंग में योगदान कम हो जाता है.

मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सुझाव दिया कि कार्बन क्रेडिट का लाभ कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके), राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय बीज निगम के बीज फार्मों और आईसीएआर संस्थानों में मौडल फार्मों की स्थापना के माध्यम से किसानों तक पहुंचना चाहिए.

उन्होंने आगे यह भी कहा कि केवीके को किसान समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करने में भी शामिल होना चाहिए, ताकि किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सके. कार्बन क्रेडिट, किसानों को सतत् कृषि का अभ्यास करने में प्रोत्साकहन के लिए एक महत्वपूर्ण पहल हो सकती है. ऐसे कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए कार्बन क्रेडिट की जानकारी वाले किसानों को साथ लिया जा सकता है.

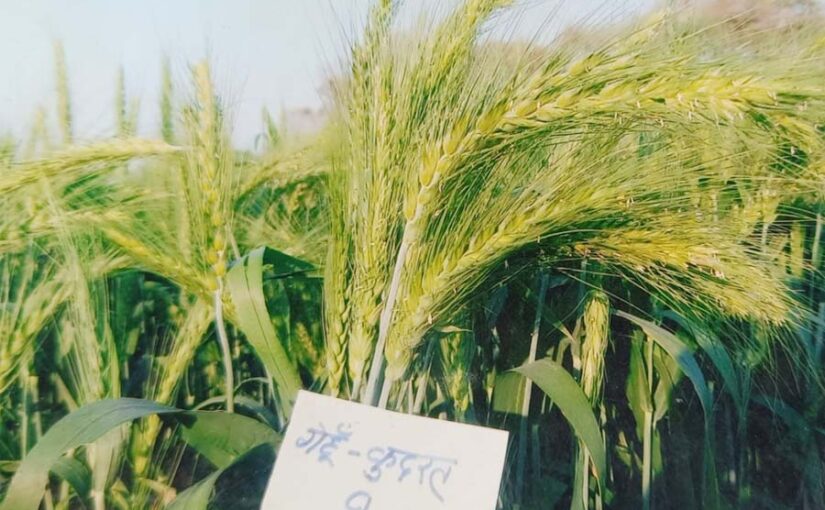

बेमौसम बारिश, आंधी, तूफान, ओला जैसी प्राकृतिक आपदा आने पर सब से पहले इस का फसलों पर बुरा असर पड़ता है. हरीभरी लहलहानी खड़ी फसल तबाह हो जाती है और किसानों की महीनों की मेहनत पर पानी फिर जाता है. लेकिन अब गेहूं फसल लेने वाले किसानों के लिए गेहूं की एक खास विकसित प्रजाति मौजूद है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किसान प्रकाश सिंह रघुवंशी ने विकसित किया है. गेहूं की यह नई प्रजाति कुदरत-9 है, जिस के बारे में उन का कहना है कि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में भी गेहूं की फसल लहलहाती दिखाई देगी. फसल पर न तो आंधीतूफान का असर होगा, न ही अधिक बारिश व पाले से कोई नुकसान. उलटे इतना सब झेलने के बाद भी प्रति एकड़ अधिकतम 28 से 32 क्विंटल तक का उत्पादन होगा. किसानों को यह अजूबा लग सकता है, मगर यह सच है.

उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव टडि़या, जिला वाराणसी के प्रगतिशील किसान प्रकाश सिंह रघुवंशी द्वारा तैयार देशी बीज की इन्हीं विशेषताओं के कारण जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के वैज्ञानिकों ने गेहूं कुदरत-9 देशी बीज को दूसरे प्रचलित बीजों की अपेक्षा बेहतर बता कर अधिक उत्पादन के साथ मानव स्वास्थ्य के लिए सेहतमंद प्रजाति का प्रमाणीकरण भी दिया है. किसानों की तरक्की के रास्ते खोलने वाले किसान प्रकाश सिंह रघुवंशी को पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया है.

पेटेंट प्रजाति कुदरत-9

प्रकाश सिंह रघुवंशी ने इस खास प्रजाति कुदरत-9 बीज का पेटेंट भी करा दिया है. शायद वे देश के पहले ऐसे किसान हैं, जिन के बीज का पेटेंट भारत सरकार ने किया है.

‘अपनी खेती अपनी खाद, अपना बीज अपना स्वाद’ का नारा देने वाले किसान प्रकाश सिंह रघुवंशी महज कक्षा 8वीं जमात तक ही पढ़े हैं. देशभर के किसानों को वे बीते 15 सालों से जागरूक करने के अभियान में लगे हुए हैं. उन का मकसद है कि देश का हर किसान बीज के मामले में आत्मनिर्भर बने.

क्या हैं खासीयतें : गेहूं की नई विकसित प्रजाति कुदरत 9 को जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के प्राचार्य साइंटिस्ट आरएस शुक्ला द्वारा प्रमाणित अनुसंधान रिपोर्ट में गेहूं कुदरत-9 बीज से तैयार हुई फसल के 1,000 दानों का वजन महज 48 ग्राम रहा, जबकि दूसरे स्थान पर सब से प्रचलित बीज जीडब्ल्यू-366 (सी) प्रजाति में इतने ही दानों का वजन 46 ग्राम निकला है. कुदरत शृंखला के बीज कुदरत-5 व कुदरत-8 बीजों का परीक्षण का परिणाम भी दूसरी प्रजाति की अपेक्षा बेहतर है.

उत्पादन में सब से आगे : गेहूं की नई किस्म कुदरत-9 बीज का उपयोग करने पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन 6 हजार, 777 किलोग्राम बताया गया है, वहीं दूसरे स्थान पर रहे जीडब्ल्यू-366 (सी) में प्रति हेक्टेयर उत्पादन 6 हजार, 722 किलोग्राम ही रहा है. साथ ही, गेहूं की बालियों की लंबाई प्रतिद्वंदी बीज 98 सैंटीमीटर के मुकाबले 100 सैंटीमीटर रही हैं. बालियों की तादाद भी 20 फीसदी अधिक मिली है.

किसान ही बने उत्पादक : बातचीत में किसान प्रकाश सिंह रघुवंशी ने बताया कि ‘रघुवंशी एग्रीकल्चर रिसर्च और्गेनाइजेशन’ नाम से गठित संस्था के माध्यम से वे अरहर, धान व सभी प्रकार की दालों के बीज भी तैयार कर रहे हैं. धान के बीज की प्रजाति कुदरत-3 प्रति हेक्टेयर 80 क्विंटल का उत्पादन तक दे रही है.

इस के अलावा वे किसानों के लिए सौसौ ग्राम के बीज के पैकेट बना कर भी किसानों को फ्री में बांटते हैं, जिस से किसान उन बीजों को लगा कर अपना बीज खुद तैयार कर सकें.

अधिक जानकारी के लिए प्रकाश सिंह रघुवंशी के मोबाइन नंबर : 9793153755 पर किसान फोन कर सकते हैं.

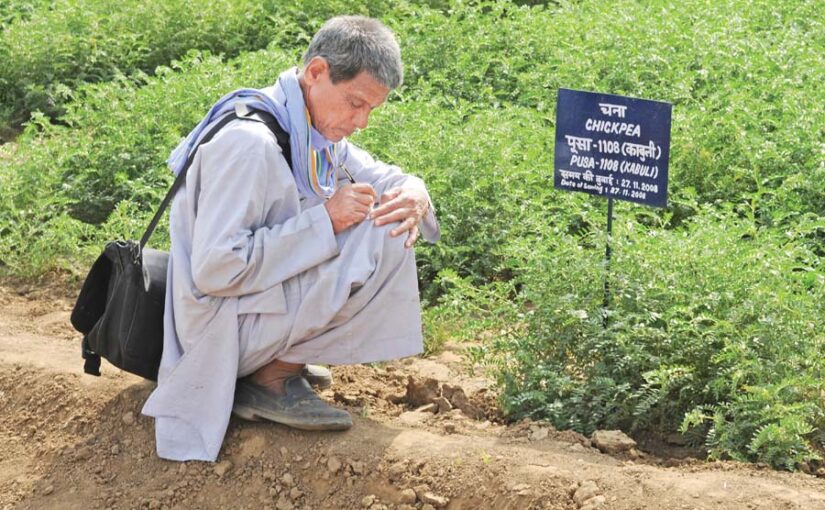

दलहनी फसलों में चने की खेती अपना खास स्थान रखती है. भारत दुनिया का सब से ज्यादा चना पैदा करने वाला देश है. चने की तकरीबन 70-75 फीसदी पैदावार हमारे देश में होती है. उत्तर से मध्य व दक्षिण भारत के राज्यों में चना रबी फसल के रूप में उगाया जाता है. चना उत्पादन की नई उन्नत तकनीक व उन्नतशील किस्मों का इस्तेमाल कर किसान चने का उत्पादन और भी बढ़ा सकते हैं.

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, अखिल भारतीय समन्वित चना अनुसंधान परियोजना ने हाल ही में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची (झारखंड) में आयोजित अपने 24वें वार्षिक बैठक में जीनोमिक्स की मदद से विकसित चना की 2 बेहतर किस्मों ‘पूसा चिकपी-10216’ और ‘सुपर एनेगरी 1’ को जारी किया है, जो चने की दूसरी किस्मों से कहीं बेहतर है.

पूसा चिकपी 10216

* चना की यह एक खास किस्म है. इसे डाक्टर भारद्वाज चेल्लापिला, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के नेतृत्व में चिकपी ब्रीडिंग ऐंड मोलेकुलर ब्रीडिंग टीम द्वारा डाक्टर वार्ष्णेय के. राजीव, इक्रिसैट के नेतृत्व वाली जीनोमिक्स टीम के सहयोग से विकसित किया गया है.

* इस किस्म को आणविक मार्करों की मदद से ‘पूसा 372’ की आनुवांशिक पृष्ठभूमि में आनुवांशिक ‘क्यूटीएल हौटस्पौट’ के बाद विकसित किया गया है.

* ‘पूसा 372’ देश के मध्य क्षेत्र, उत्तरपूर्व मैदानी इलाकों और उत्तरपश्चिम मैदानी इलाकों में उगाई जाने वाली चना की एक खास किस्म है. इस का इस्तेमाल लंबे समय यानी देर से बोई जाने वाली स्थितियों के लिए राष्ट्रीय परीक्षणों में मापक (नियंत्रण किस्म) के रूप में किया जाता रहा है. इस किस्म का विकास साल 1993 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया था. हालांकि इस का उत्पादन कम हो गया था.

* इस को प्रतिस्थापित करने के लिए साल 2014 में चना के ‘आईसीसी 4958’ किस्म में ‘सूखा सहिष्णुता’ के लिए पहचाने गए जीनयुक्त ‘क्यूटीएल हौटस्पौट’ को आणविक प्रजनन विधि से ‘पूसा 372’ के आनुवांशिक पृष्ठभूमि में डाल कर विकसित किया गया है.

* नई किस्म की औसत पैदावार 1447 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है. भारत के मध्य क्षेत्र में नमी कम होने की स्थिति में यह किस्म ‘पूसा 372’ से तकरीबन 11.9 फीसदी ज्यादा पैदावार देती है.

* इस किस्म के पकने की औसत अवधि 110 दिन है. दाने का रंग उत्कृष्ट होने के साथसाथ इस के 100 बीजों का वजन तकरीबन 22.2 ग्राम होता है.

* खास रोगों मसलन फुसैरियम विल्ट, सूखी जड़ सड़ांध और स्टंट के लिए यह किस्म मध्यम रूप से प्रतिरोधी है और इसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाकों में खेती के लिए चुना गया है.

डाक्टर भारद्वाज चेल्लापिला ने बताया है कि ‘पूसा चिकपी 10216’ भारत में चना की वाणिज्यिक खेती के लिए पहचानी जाने वाली खास सहिष्णुतायुक्त पहली आणविक प्रजनन किस्म बन गई है.

सुपर एनेगरी 1

* इस किस्म को कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, रायचूर (कर्नाटक) और इक्रिसैट के सहयोग से विकसित किया गया है.

* इस किस्म को चना के ‘डब्लूआर 315’ किस्म में फुसैरियम विल्ट रोग के लिए पहचाने गए प्रतिरोधी जीनों को आणविक प्रजनन विधि से कर्नाटक राज्य की प्रमुख चना किस्म एनेगरी 1 की आनुवांशिक पृष्ठभूमि में डाल कर विकसित किया गया है.

* इस किस्म की औसत पैदावार 1898 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है और यह एनेगरी किस्म से तकरीबन 7 फीसदी अधिक पैदावार देती है. साथ ही, दक्षिण भारत में उपज कम करने वाले कारक फुसैरियम विल्ट रोग के लिए बेहद प्रतिरोधी है.

* यह किस्म औसतन 95 से 110 दिनों में पक कर तैयार हो जाती है. इस के 100 बीजों का वजन तकरीबन 18 से 20 ग्राम तक होता है.

* इस किस्म को आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में खेती के लिए चुना गया है.

उपयुक्त जलवायु

चने की खेती तकरीबन 78 फीसदी असिंचित इलाकों और 22 फीसदी सिंचित इलाकों में की जाती है. सर्दी में फसल होने के कारण चना की खेती कम बारिश वाले इलाकों और कम ठंडक वाले इलाकों में की जाती है. फूल आने की दशा में यदि बरसात हो जाए तो फूल झड़ने के कारण फसल को बहुत नुकसान होता है.

चने के अंकुरण के लिए कुछ अधिक तापमान की जरूरत होती है, जबकि पौधों की सही बढ़वार के लिए आमतौर पर ठंडे मौसम की जरूरत होती है.

उपयुक्त जमीन

चने की खेती बलुई से ले कर दोमट और मटियार मिट्टी में की जा सकती है. इस के अलावा चने की खेती के लिए भारी दोमट और मडुआ, पड़आ, कछारी जमीन, जहां पानी जमा न होता हो, वह भी ठीक मानी जाती है.

काबुली चने की खेती के लिए मटियार दोमट और काली मिट्टी, जिस में पानी की सही मात्रा धारण करने की कूवत होती है, उस में सफलतापूर्वक खेती की जाती है. लेकिन जरूरी यह है कि पानी के भरने की समस्या न हो. जल निकासी का सही प्रबंध होना चाहिए.

खेत की तैयारी

चने की खेती के लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल या डिस्क हैरो से करनी चाहिए. इस के बाद एक क्रास जुताई हैरो से कर के पाटा लगा कर जमीन समतल कर लें.

फसल को दीमक व कटवर्म के प्रकोप से बचाने के लिए आखिरी जुताई के समय उस की रोकथाम का पुख्ता इंतजाम करना चाहिए. जमीन की पैदावार कूवत बनाए रखने और फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए फसल चक्र अपनाना चाहिए.

बोआई का उचित समय

उत्तर भारत के असिंचित इलाकों में चना की बोआई अक्तूबर माह के दूसरे पखवारे में करें और सिंचित इलाकों में नवंबर माह के पहले पखवारे में करनी चाहिए.

पछेती बोआई दिसंबर माह के पहले हफ्ते कर लेनी चाहिए. देश के मध्य भाग में अक्तूबर का पहला और दक्षिण राज्य में सितंबर के आखिरी हफ्ते से अक्तूबर का पहला सप्ताह चने की बोआई के लिए उचित है.

बीजोपचार : चने की खेती में कई तरह के कीट और रोगों से बचाव के लिए बीज को उपचारित कर के बोआई करनी चाहिए. बीज को उपचारित करते समय ध्यान रखें कि सब से पहले उसे फफूंदीनाशी, फिर कीटनाशी और आखिर में राइजोबियम कल्चर से उपचारित करें.

जड़ गलन व उकटा रोग की रोकथाम के लिए बीज को कार्बंडाजिम या मैंकोजेब या थाइरम की 1.5 से 2 ग्राम मात्रा द्वारा प्रति किलोग्राम बीज दर से उपचारित करें.

दीमक और दूसरे जमीनी कीटों की रोकथाम के लिए क्लोरोपाइरीफास 20 ईसी या इंडोसल्फान 35 ईसी की 8 मिलीलिटर मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर के बोआई करनी चाहिए.

बीजों को उपचारित कर के एक लिटर पानी में 250 ग्राम गुड़ को गरम कर के ठंडा होने पर उस में राइजोबियम कल्चर व फास्फोरस घुलनशील जीवाणु को अच्छी तरह मिला कर उस में बीज उपचारित करना चाहिए. उपचारित बीज को छाया में सुखा कर शीघ्र बोआई कर देनी चाहिए.

उर्वरकों का इस्तेमाल मिट्टी जांच के मुताबिक करें तो ज्यादा अच्छा होगा. वैसे, सामान्य तौर पर 20-25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50-60 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें. कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि असिंचित अवस्था में 2 फीसदी यूरिया या डीएपी का फसल पर छिड़काव करने से अच्छी पैदावार मिलती है.

सिंचाई प्रबंधन : चने की खेती मुख्यत: असिंचित अवस्था में की जाती है, जहां पर सिंचाई के लिए सीमित पानी मुहैया हो, वहां फूल आने के पहले (बोआई के 50-60 दिन बाद) एक हलकी सिंचाई करें. सिंचित इलाकों में दूसरी सिंचाई फली बनते समय जरूर करें.

सिंचाई करते समय यह ध्यान दें कि खेत के किसी भी हिस्से में पानी जमा न होने दें, वरना फसल को नुकसान हो सकता है. फूल आने की स्थिति में सिंचाई नहीं करनी चाहिए.

खरपतवार पर नियंत्रण

खरपतवार चने की खेती को 50 से 60 फीसदी तक नुकसान पहुंचाते हैं इसलिए खरपतवार नियंत्रण जरूरी है.

खरपतवार नियंत्रण के लिए पैंडीमिथेलिन 30 ईसी को 3 लिटर प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लिटर पानी में घोल कर बोआई के 48 घंटे के अंदर छिड़काव यंत्र द्वारा छिड़काव करना चाहिए. फसल में कम से कम 2 बार निराईगुड़ाई करें. पहली गुड़ाई फसल बोने के 35-40 दिन बाद और दूसरी गुड़ाई 50-60 दिनों बाद कर देनी चाहिए.

कीट नियंत्रण : चने की खेती में मुख्य रूप से फली भेदक कीट का हमला ज्यादा होता है. देर से बोआई की जाने वाली फसलों में इस का प्रकोप अधिक होता है.

फली भेदक के नियंत्रण के लिए इंडोसकार्ब (2 मिलीलिटर प्रति लिटर पानी) या स्पाइनोसैड (0.4 मिलीलिटर प्रति लिटर पानी) या इमामेक्टीन बेंजोएट (0.4 मिलीलिटर प्रति लिटर पानी) का छिड़काव करें. एनपीवी उपलब्ध होने पर इस का 250 लार्वा समतुल्य 400 से 500 लिटर पानी में घोल कर 2-3 बार छिड़काव कर सकते हैं. इसी तरह 5 फीसदी नीम की निबौली के सत का प्रयोग भी इस के नियंत्रण के लिए कारगर है.

रोग नियंत्रण : चने की खेती में मुख्य रूप से उकटा और शुष्क मूल विगलन रोग होता है. फसल को इन से बचाने के लिए बोआई से पहले बीज को फफूंदीनाशक जैसे 1.0 ग्राम बीटावेक्स और 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें. जिन इलाकों में इन रोगों का अधिक प्रकोप हो, वहां पर उकटा और शुष्क मूल विगलन रोगरोधी किस्में बोएं.

इस के अलावा चने की फसल में कीट रोगों का भी प्रकोप होता है. इस का समयसमय पर खात्मा करना जरूरी है. चने की फसल में खासतौर से फली भेदक कीट का प्रकोप अधिक होता है जो शुरुआती दौर में पत्तियों को खाता है, बाद में फली बनने पर छेद बना कर उस में घुस जाता है और दानों को खोखला कर देता है.

इस के अलावा झुलसा रोग, उकटा रोग वगैरह फसल में आते हैं जिन की समय से रोकथाम जरूरी है और अपनी रोगग्रस्त फसल को कृषि विशेषज्ञ को दिखा कर कीट बीमारी पर काबू पाया जा सकता है.

पाले से बचाव : पाले से भी फसल को बहुत अधिक नुकसान होता है. पाला पड़ने की संभावना दिसंबर माह से जनवरी माह में अधिक होती है. पाले के प्रभाव से फसल को बचाने के लिए फसल में गंधक के तेजाब की 0.1 फीसदी मात्रा यानी एक लिटर गंधक के तेजाब को 1,000 लिटर पानी में घोल बना कर छिड़काव करना चाहिए. पाला पड़ने की संभावना होने पर खेत के चारों ओर धुआं करना भी लाभदायक रहता है.

फसल की कटाई और गहाई : चने की फसल की पत्तियां व फलियां पीली व भूरे रंग की हो जाएं और पत्तियां गिरने लगें और दाने सख्त हो जाएं तो फसल की कटाई कर लेनी चाहिए. काटी गई फसल जब अच्छी तरह सूख जाए, तो थ्रेशर द्वारा दाने को भूसे से अलग कर लेना चाहिए और पैदावार को सुखा कर भंडारित करना चाहिए.

विभिन्न राज्यों के लिए अन्य किस्में

विभिन्न राज्यों के लिए अन्य किस्में

मध्य प्रदेश : जेजी 74, जेजी 315, जेजी 322, पूसा 391, विश्वास (फुलेजी 5), विजय, विशाल, जेजी 16, जेजी 130, जेजीजी 1, जवाहर ग्राम काबुली 1, बीजीडी 128 (के), आईपीसीके 2002-29, आईपीसीके 2004-29 (के), पेकेवी काबुली 4 आदि खास हैं.

राजस्थान : हरियाणा चना 1, डीसीपी 92-3, पूसा 372, पूसा 329, पूसा 362, उदय, सम्राट, जीपीएफ 2, पूसा चमत्कार (बीजी 1053), आरएसजी 888, आलोक (केजीडी 1168), बीजीडी 28 (के), जीएनजी 1581, आरएसजी 963, राजास, आरएसजी 931, जीएनजी 143, पीबीजी 1, जीएनजी 663 वगैरह किस्में प्रमुख हैं.

हरियाणा : डीसीपी 92-3, हरियाणा चना 1, हरियाणा काबुली चना 1, पूसा 372, पूसा 362, पीबीजी 1, उदय, करनाल चना 1, सम्राट, वरदान, जीपीएफ 2, चमत्कार, आरएसजी 888, हरियाणा काबुली चना 2, बीजीएम 547, फुलेजी 9425-9, जीएनजी 1581 आदि प्रमुख हैं.

पंजाब : पूसा 256, पीबीजी 5, हरियाणा चना 1, डीसीपी 92-3, पूसा 372, पूसा 329, पूसा 362, सम्राट, वरदान, जीपीएफ 2, पूसा चमत्कार (बीजी 1053), आरएसजी 888, बीजीएम 547, फुलेजी 9425-9, जीएनजी 15481, आलोक (केजीडी 1168), पीबीजी 3, आरएसजी 963, राजास और आरजी 931 वगैरह खास हैं.

उत्तर प्रदेश : डीसीपी 92-3, केडब्लूआर 108, पूसा 256, पूसा 372, वरदान, जेजी 315, आलोक (केजीडी 1168), विश्वास, पूसा 391, सम्राट, जीपीएफ 2, विजय, पूसा काबुली 1003, गुजरात ग्राम 4 आदि प्रमुख हैं.

बिहार : पूसा 372, पूसा 256, पूसा काबुली 1003, उदय, केडब्लूआर 108, गुजरात ग्राम 4 और आरएयू 52 वगैरह प्रमुख हैं.

छत्तीसगढ़ : जेजी 315, जेजी 16, विजय, वैभव, जवाहर ग्राम काबुली 1, बीजी 372, पूसा 391, बीजी 072 और आईसीसीवी 10 वगैरह खास हैं.

गुजरात : पूसा 372, पूसा 391, विश्वास, जेजी 16, विकास, विजय, विशाल, धारवाड़ प्रगति, गुजरात ग्राम 1, गुजरात ग्राम 2, जवाहर ग्राम काबुली 1, आईपीसीके 2009-29 और आईपीसीके 2004-29 वगैरह प्रमुख हैं.

महाराष्ट्र : पूसा 372, विजय, जेजी 16, विशाल, पूसा 391, विश्वास (फुलेजी 5) धारवाड़ प्रगति, विकास, फुलेजी 12, जवाहर ग्राम काबुली 1, विहार, केएके 2, बीजीडी 128, (के), आईपीसीके 2002-29, आईपीसीके 2004-29, फुलेजी-0517 (के) और पेकेवी काबुली 4 वगैरह खास हैं.

झारखंड : पूसा 372, पूसा 256, पूसा काबुली 1003, उदय, केडब्लूआर 108 और गुजरात ग्राम 4 वगैरह खास हैं.

उत्तराखंड : पंत जी 186, डीसीपी 92-3, सम्राट, केडब्लूआर 108, पूसा चमत्कार (बीजी 1053) बीजीएम 547 और फुलेजी 9425-9 वगैरह खास हैं.

हिमाचल प्रदेश : पीबीजी 1, डीसीपी 92-3, सम्राट, बीजीएम 549 और फुलेजी 9425-9 वगैरह खास हैं.

आंध्र प्रदेश : भारती (आईसीसीवी 10) जेजी 11, फुलेजी 95311 (के) और एमएनके 1 वगैरह प्रमुख हैं.

असम : जेजी 73, उदय (केपीजी 59), केडब्लूआर 108 और पूसा 372 वगैरह खास हैं.

जम्मू और कश्मीर : डीसीपी 92-3, सम्राट, पीबीजी 1, पूसा चमत्कार (बीजी 1053), बीजी एम 547 और फुलेजी 9425-9 वगैरह खास हैं.

कर्नाटक : जेजी 11, अन्नेगिरी 1, चाफा, भारती (आईसीसीवी 10), फुलेजी 9531, श्वेता (आईसीसीवी 2) एमएनके 1 वगैरह खास हैं.

मणिपुर : जेजी 74, पूसा 372, बीजी 253 वगैरह हैं.

मेघालय : जेजी 74, पूसा 372 और बीजी 256 वगैरह हैं.

ओडिशा : पूसा 391, जेजी 11, फुलेजी 95311, आईसीसीवी 10 वगैरह खास हैं.

तमिलनाडु : आईसीसीवी 10, पूसा 372 और बीजी 256 प्रमुख है.

पश्चिम बंगाल : जेजी 74, गुजरात ग्राम 4, केडब्लूआर 108, पूसा 256, महामाया 1 और महामाया 2 वगैरह खास हैं.

काबुली चना की नई किस्म एसआर 10

हाल ही में काबुली चना की नई किस्म एसआर 10 विकसित की गई है. इस किस्म से 20-25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार मिल सकेगी. इस किस्म के 100 दानों का वजन तकरीबन 50 ग्राम से अधिक होगा. इस की बोआई नवंबर के पहले हफ्ते में कर सकते हैं. यह फसल मार्च तक पक कर तैयार हो जाती है.

राजस्थान में विकसित चना किस्म एसआर 10 का कृषक पौध अधिकार प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पंजीकृत किया गया है.

हरा चना की किस्म आरएसजी 991

किस्म आरएसजी 991 रोग प्रतिरोधी होने के साथ प्रसंस्करण के लिए भी बेहतर है. राजस्थान के झुंझुनूं, टोंक और राज्य के अन्य जिलों में इस किस्म को उगा कर किसान बाजार से अच्छी आमदनी ले रहे हैं.

कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि किसान मटर की तरह इस के हरे दानों को बेच सकते हैं. यह हरे चने की एक किस्म है. इस की कटाई के बाद हरे दानों का वैज्ञानिक विधि से भंडारण भी कर सकते हैं. भंडारित उपज से समय के मुताबिक हरे छोले तैयार कर बाजार में बेच सकते हैं. हरे छोले तैयार करने के लिए इन्हें रातभर पानी में भिगोना होता है और उस के बाद सुबह पानी निकाल कर इन को बाजार में बेचा जा सकता है.

हरे चने की यह किस्म सिंचित और असिंचित दोनों ही इलाकों के लिए सही मानी गई है, जो 135 से 140 दिन में पक कर तैयार हो जाती है.